두모악, 김영갑의 중산간 포착 작품 중 미공개작 30여점 전시

제주에 홀려 온 섬을 누비다 끝내 바람에 산화한 사진작가 고(故) 김영갑. 충남부여 태생으로 1985년 제주정착 후 2005년 루게릭병으로 세상을 뜨기까지 48세의 짧은 생을 산 그다.

필름 값을 아끼려 끼니도 거른 채 들판의 고구마와 당근으로 허기를 달래며 제주의 천의 얼굴을 쫓아 걷고 걸었다. 고독하나 마음은 풍요로운 삶을 누리던 그는 결국 ‘사진에 순교’했다.

고인이 1996년부터 앵글에 담기 시작한 제주중산간 파노라마사진 중 2000년 이후 촬영된 미공개작 30여점이 김영갑갤러리 두모악에 전시되고 있다. 이 작품들은 지난해 서울 충무갤러리에서 기획전을 마친 후 지난달 29일부터 4월 30일까지 갤러리 방문객에게 공개중이다.

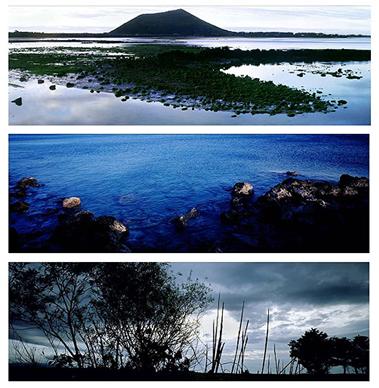

새벽녘 들판의 나무, 시시각각 화려하게 피어오른 구름, 원시건강의 속살을 드러낸 오름, 일순 지평선을 뒤덮은 안개, 바람 장단에 춤추는 억새…. 제주가 빚은 ‘삽시간의 황홀’들이다.

▲아름다움 이면의 역설과 은유=고인은 카메라를 매개로 은유적이고도 역설적으로 제주와 소통했다.

제주의 숨 막히는 아름다움 기저에는 척박한 대지에 생명을 틔우고 역사소용돌이에 온몸으로 저항했던 도민의 고단한 삶이 서려있음을, 그는 사진에 투영했다.

보는 이는 어쩔 수 없이 김영갑의 치열했던 인생궤적을 오버랩 시켜 감동의 농도를 높이고 만다.

▲여백이 있는 정중동(靜中動)의 미학=김영갑의 작품은 과감히 화면중앙을 가로지르는 수평구도를 채택하고 있다. 제주의 아름다운 지평선을 담아내는 최적의 기법이라는 그의 예술관의 반영이다.

여기다 색채, 형태, 구성의 단순화도 그의 사진을 규정짓는 또 하나의 축이다.

수평구도와 주제의 단순화, 이 둘을 통해 여백이 탄생했다. ‘쉼(休)’의 의미를 부여받은 이 공간은 논리의 산물이 아니라 공기가 흐르는 자연의 연장이다.

관람객에게 차분하고 일견 단조로운 분위기에서 끊임없는 자연의 호흡과 속삭임이 감지되는, 정중동 미학의 진앙이다.

매주 수요일 휴관. 문의 (784)9907.

김현종 기자